冷却水系の『スケール障害』とは

冷却水・冷凍機スケール障害は、冷却水に含まれる硬度成分(マグネシウムやカルシウム)やシリカ等が、冷却塔における水分の蒸発や伝熱面での加温等により析出(スケール化)することで発生します。析出したスケールは、熱交換器や冷却塔内部、配管等に付着し、熱交換効率の低下によるエネルギーロスの要因になるほか、ポンプ圧の上昇、流量の低下等設備の安定運転を妨げる要因にもなります。今回は、このスケール障害とその対策について解説します。

スケールがなぜ生じる?

開放循環冷却水系では、冷却水の一部を蒸発させることで水温を低下させ(汗のように気化熱を奪う)、水を循環再利用します。蒸発に伴い、冷却水中の硬度成分等が濃縮され、飽和溶解度を超えると析出し、スケール化します。

水の蒸発を伴わない密閉冷却水系では、スケール障害は発生しにくくなります。

冷却水系で発生するスケールの成分は主に炭酸塩、ケイ酸塩(シリカ)で、市水や工業用水・井戸水等、補給水として使用される水に含まれています。また、防食剤として冷却水系に添加された、リン酸塩や、鉄や亜鉛等の腐食生成物がスケール化することもあります。

スケール障害対策

(1)強制ブローやpHコントロールを行う

スケールは、飽和溶解度を超えた成分が析出することで発生します。溶解度に影響する因子としては、濃度、温度、pH等が挙げられます。温度は水処理側で制御できない因子なので、強制ブローによる濃度管理・pHコントロール(酸の添加は腐食のリスクがある)によってスケールの抑制をすることが基本となります。

(2)スケール防止剤を使う

低分子量ポリマーやホスホン酸塩等のスケール防止剤を用いることで、スケール障害が発生しない濃度範囲を広げることができます。

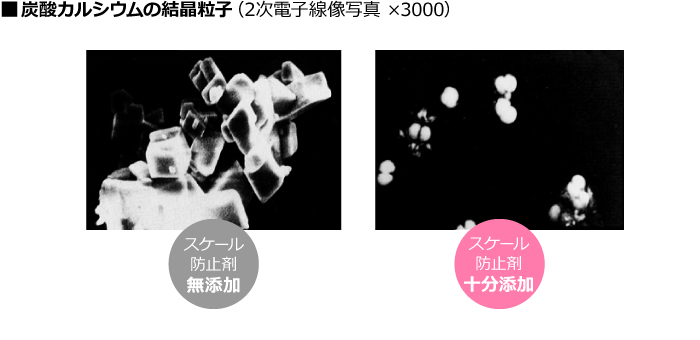

スケール防止剤には、「分散作用」、「(キレート的な)析出抑制作用」、「晶癖(結晶をゆがめる)作用」があり、結晶として成長できなかったスケール成分は、ブロー水と共に系外に排出されます。スケール防止剤を使用することで、使用しない場合より高濃縮での運転が可能となり、補給水量・ブロー水量を節水することが可能になります。

スケール防止だけではなくスライム防止や腐食防止等の他の効果を持つ、多目的薬品もあります。

例えば、クリタがご提供している薬品では、「Kurita NA」シリーズがあります。

詳しくはこちら> 省エネ効果で二酸化炭素削減に貢献、冷却水系新薬品

冷却塔は最適に管理できていますか?

冷却不足は熱交換器が原因となるケースのほか、冷却塔やポンプなどの機器類や気象条件、生産工程の変動(熱負荷)などが複合的に影響し、トラブルを複雑化させます。

冷却不足を未然に防ぐためには水系全体の設備能力を維持管理することが重要ですが、冷却塔能力は正確に把握されていない場合が多く見受けられます。

近年、急激な気象条件の変化や設備の老朽化に伴って、気づかないうちに冷却塔能力が低下してトラブルとなるケースが増加しています。

一度、冷却塔診断してみるのもいかがでしょうか。

詳しくはこちら> 冷却不足での生産トラブルに対応!診断により能力回復を提案

用語解説

LSI(飽和指数)

Langelier Saturation Indexの略称。炭酸カルシウムスケールの発生しやすさを表す指標で、正の値を示す場合はスケール傾向にある。ランゲリア指数とも呼ばれる。

CHECK POINT!

- スケール防止剤を単独で用いるのではなく、防食剤の成分と配合することで、スケール障害と腐食障害を防止することができます。

出典:吸収式冷凍機・ターボ冷凍機の水処理ガイドブック

解説者

栗田工業株式会社

KCRセンター

梶原 瑛