冷却水系の『スライム障害』とは

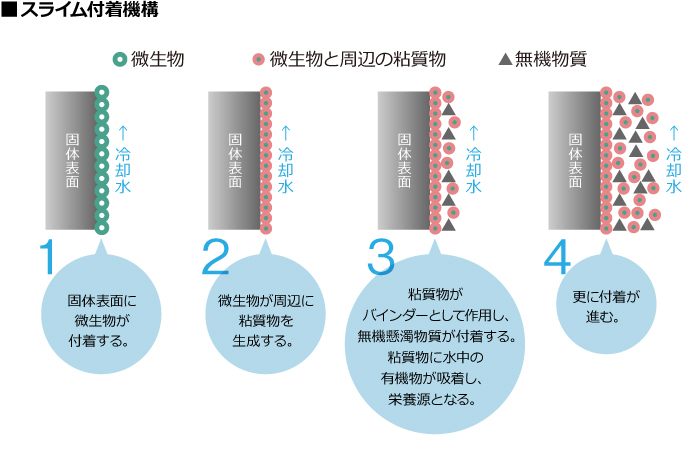

冷却水・冷凍機主に大気開放されている冷却水の系統で、微生物が代謝物として生成した粘質物が、土砂等の無機物質を取り込んで軟泥状のスライムを形成することがあります。スライムが、熱交換器に付着すると、熱伝導率が低下してエネルギーロスが発生したり、散水板・ストレーナーの閉塞による運転停止につながることがあります。今回はスライムによる障害とその対策について解説します。

スライムができやすい条件

スライムを形成する微生物には、細菌・カビ・藻類等があります。これらの微生物は大気中から混入するほか、除菌処理されていない補給水(工業用水、地下水等)を使用している場合は、そこから混入することもあります。

微生物の生育に関係する因子には、pH、水温、栄養源等があります。

(1)pHが中性から弱アルカリ性

pHが中性から弱アルカリ性の条件下では細菌が、弱酸性の条件下ではカビが生育しやすいといわれています。

(2)水温が30~40℃程度

水温については、一般的に30~40℃程度の温度が生育に適した温度となるため、冬季に比べて、水温が高くなる夏季にスライムが発生することが多くなります。

(3)栄養源がある

食品工場等、栄養源となる有機物が混入し易い環境ではスライムが発生し易くなります。スライムの付着に起因したエネルギーロスや閉塞のほかに、微生物が関与した腐食が発生することもあります。

スライム障害対策

スライムは、水中の微生物が生成する粘質物が無機物を取り込むことで発生します。

スライム障害を防止する方法としては、微生物の生育抑制、粘質物の剥離処理、懸濁物質の除去処理を組み合わせることが重要です。

(1)スライムコントロール剤を使う

微生物の生育抑制、粘質物の剥離処理は、主にスライムコントロール剤によって行います。

(2)ブローやろ過など物理的な処理を行う

懸濁物質の除去処理は冷却水のブローやろ過処理などの物理的な処理が用いられます。高濃縮運転になるにしたがってブロー水量が減少するため、循環水の一部をろ過する等、汚れを系外へ排出することが望ましいです。

冷却塔は最適に管理できていますか?

夏場に冷却水温度が上昇傾向で、冷却不足であるとのご相談を多くいただきます。

一度、冷却塔診断してみるのもいかがでしょうか。

詳しくはこちら> 冷却不足での生産トラブルに対応!診断により能力回復を提案

用語解説

LTD

Leaving Temperature Differenceの略称。熱交換後の冷媒と冷却水の温度差から熱交換器の汚れ具合を表す指標で、その値が高いほど、熱交換効率が悪いことを表します。

CHECK POINT!

- スライム障害は腐食障害やスケール障害と混在して起こっていることが多くあります。

出典:吸収式冷凍機・ターボ冷凍機の水処理ガイドブック

解説者

栗田工業株式会社

KCRセンター

梶原 瑛